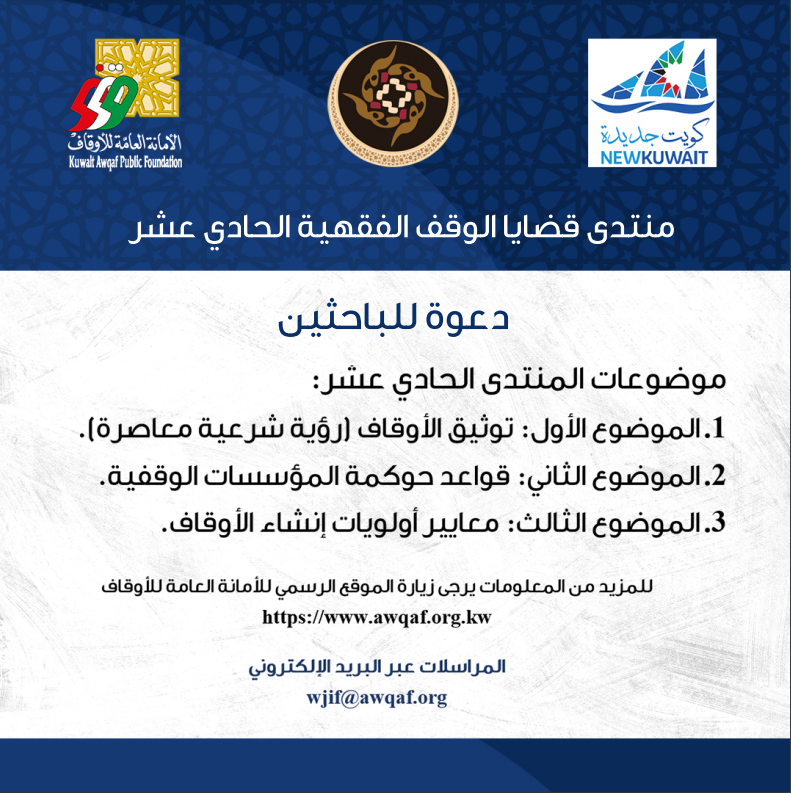

الكتيب التعريفي لمنتدى قضايا الوقف الفقهية الحادي عشر

موضوعات المنتدى الحادي عشر

الموضوع الأول

توثيق الأوقاف (رؤية شرعية معاصرة)

إشكالية البحث:

حجة الوقف هي الوثيقة التي يوثق بها الواقف وقفه الذي أنشأه، وهي المرجع لإثبات توفر أركان الوقف الشرعية من الصيغة والواقف والمال الموقوف والموقوف عليه. وما يتبع ذلك من بيان شروط الواقف، وما يتعلق بالنظارة على الوقف. ولهذا فإن حجة الوقف تعد الوسيلة الأصلية لإثبات الوقف، والأساس للعمل به وتنفيذه. وقد جرى العمل على العناية بتوثيق حجج الأوقاف، والالتزام بما أثبتته من شروط يستند عليها في تنفيذ شروط الواقف، وعنيت الدول من خلال دوائر التوثيقات لديها بتوثيق الأوقاف وحفظ حججها.

إلا أن التطبيق العملي قد أظهر بعض الإشكالات التي تستدعي وضع قواعد ومعايير لتوثيق حجج الأوقاف تساعد في تجاوز هذه الإشكالات، خاصة في الأوقاف القديمة، وقد تقع في الأوقاف الحديثة كذلك.

ومن أمثلة هذه الإشكالات:

- عدم وضوح مواقع عقارات الوقف، خاصة في حال تغير المخطط العمراني، بعد سنوات من إنشاء الوقف.

- ومنها تردد صيغة الوقف بين الوقف وبين الوصية بالوقف، وبين الوصية المطلقة.

- ومنها بيع أملاك الوقف ودخولها في ملكية موثقة بوثائق رسمية تخلو من إثبات الإشارة إلى حجة الوقف الأصلية للعقار المباع.

- ومنها صياغة شرط الواقف بألفاظ ذات دلالات عرفية وقت إنشاء الوقف غير معلومة المعنى وغير مبينة في الحجة.

- ومنها فقد حجج الأوقاف وضياعها أو تلفها.

- ومنها صياغة شروط الوقف صياغة محددة تحديدا ضيقا تخلو من المرونة، توقع الناظر في حرج وتضيق عليه اختياراته في تنفيذ شرط الواقف، وتفوت مصالح الوقف والموقوف عليهم.

- ومنها خلو حجة الوقف من بيان مآل المال الموقوف حال انتهاء الوقف، وهو وإن كان معلوما بأن مآله لورثة الواقف الأحياء عند انتهائه، وفقًا للأمر السامي المعمول به في الكويت، إلا أن النص عليه سيجنب الورثة الخلاف بينهم.

- ومنها عدم الوضوح في شروط الواقف التي تضبط استثمار الناظر لأموال الوقف وتنميتها، كاشتراط تأصيل نسبة من ريع الوقف لزيادة أصوله النقدية وكتقييد الناظر في الاستثمار في مجال محدد أو إطلاق يد الناظر فيما يرى فيه المصلحة للوقف ليستوعب ما قد يستحدث من مجالات الاستثمار ذات الجدوى العالية.

وما سبق هو أمثلة ظهرت من خلال دراسة حجج الأوقاف، فقد يكون من المفيد استقراء هذه الإشكالات وحصرها لتجنبها عند وضع قواعد لتوثيق حجج الوقف.

العناصر الاسترشادية:

- مقدمة مختصرة عن التطور التاريخي لتوثيق الوقف في العالم الإسلامي.

- مفهوم توثيق الوقف.

- أدلة مشروعية التوثيق وحكمه وحكمته.

- وسائل التوثيق (الكتابة، شهادة الشهود، القرائن، الإقرار، اليمين).

- بنية الحجة الوقفية وعناصرها الرئيسة (الديباجة، الإقرار، الكتابة، الشهادة،... الخ).

- ضوابط صياغة حجة الوقف.

- صفات موثق الأوقاف.

- إجراءات توثيق الأوقاف.

- معوقات توثيق الأوقاف المعاصرة (المعوقات الإجرائية، والنفسية والفكرية، من مثل: طول الإجراءات، التداخل في الاختصاص، اغتصاب الأوقاف، الخوف من استيلاء الدولة على الوقف،... الخ).

- تصور معاصر لتوثيق الأوقاف يزاوج بين المتطلبات الشرعية والتطور التكنولوجي.

- خاتمة البحث: تحتوي على أهم الخلاصات والاستنتاجات والتوصيات.

(وللباحث أن يضيف ما يراه مناسبا من عناصر أخرى مما له علاقة بالموضوع).

الموضوع الثاني

قواعد حوكمة المؤسسات الوقفية

أولًا: إشكالية البحث:

التطورات التنظيمية والإدارية المعاصرة تفرز كثيرًا من الأطر والتطبيقات التي تستهدف الارتقاء بمستوى أداء المؤسسات العامة والخاصة.

ومن بين الأفكار والتطبيقات المشار إليها، تبرز الحوكمة باعتبارها ظاهرة إداريّة عالمية تم تطبيقها لتشمل البنوك والإدارات الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني، والجمعيات الأهلية، وذلك بعد أن كان تطبيقها في البداية قاصرًا على الشركات والمؤسسات المالية.

وعلى الرغم من حداثة فكر الحوكمة ومحدودية تطبيقه خارج المؤسسات المالية، فإن القائمين على شؤون المشروعات الوقفية يتطلعون للاستفادة منه، واستحداث نماذج تطبيقية له أكثر توافقًا مع طبيعة العمل الوقفي والخصائص المميزة له.

وبما أنّ المؤسّسة الوقفيّة تتكوّن من الجانب الإشرافي الإداري (النّظارة)، وجانب الأصل المادّي (الموقوف)، وجانب الجمهور المستفيد (الموقوف عليهم)، والجانب الممثّل للسّلطة الحاكمة (القضاء)، وكذلك ما ينشأ للوقف -أو عليه- من حقوق استنادًا لشخصيّته الاعتباريّة، فإنّ كلّ هذه المكوّنات تربطها علاقات لا بدّ من تنظيمها وإحكام الإطار الذي يجمع بينها إداريًّا، في قالب من النّزاهة والشفافيّة والإفصاح عن الحقوق والواجبات، والالتزام بالأخلاقيّات، ومن هنا كانت "حوكمة الوقف" ضرورةً إداريّةً عصريّة.

وهذا بدوره يستلزم إيجاد دليل علميّ موثوق، وبرنامج عمليّ واضح وممكن التطبيق، تكون ثمرته فتح أفق حقيقيّ لممارسة الإدارة الرشيدة للمؤسسة الوقفيّة، مراعياً في ذلك خصوصيّتها الشرعيّة، وكونها تخضعُ لمرجعيّة ثابتة في أحكامها، ومن جهةٍ أخرى يسمحُ لها بالانطلاق إلى الحدّ الأقصى في تحقيق أهدافها الأخرويّة المتعلّقة بالواقف، وأهدافها الدنيوية في دفع عجلة التنميّة والنّهوض بالمجتمع ثقافيًّا واقتصاديًّا، بتحقيق العوائد الماليّة الأعلى، والحفاظ على الأصول.

لقد عانت مؤسسة الوقف من إشكاليّات متعدّدة، ومُعيقاتٍ كثيرة عبر العصور، ومن أهمّها في هذا العصر: غياب قواعد واضحة، تضمن العدالة والإنصاف والرّشاد في التعامل مع جميع الأطراف التي تكوّن ما يمكن أن نسمّيه مجتمع الوقف، من واقفٍ وناظرٍ وموقوفٍ عليهم، وأطراف أخرى ذات علاقة، وتضمن تحقيق مقاصدهم الدّنيويّة والأخرويّة، حيث أدّى غيابُ هذه القواعد إلى تراجُع ثقة الواقفين بالمؤسسات المختصّة بإدارة الأوقاف، كما تأثّرت كذلك ثقة الموقوف عليهم بمدى كفاءة الجهات التي تتولّى نظارة الوقف، ومدى شفافيتها في سياسات الاستثمار والإنفاق، كما انزلقت مؤسسات وقفيّة في كثير من الأحيان في إشكاليّات قانونيّة.

ثانيًا: العناصر الاسترشادية:

تمهيد: معنى ومفهوم الوقف، والمؤسسة، والحوكمة (باختصار).

- مفهوم حوكمة المؤسسات الوقفية ومقاصدها (أهدافها/ثمرتها).

- الأسباب الدّاعية لحوكمـة المؤسسات الوقفية.

- العلاقة بين مقاصد الواقف الخاصّة، ومقاصد الوقف العامّة، وأثرها على إمكانيّات الحوكمة.

- فقه الوقف: كلّيّاته وقواعده وضوابطه، ودوره في توسيع إمكانيّات الحوكمة وفتح آفاقها.

- معايير حوكمة المؤسسة الوقفية، ومصادرها ومواردها.

- المتطلبات الرئيسة لتنفيذ الحوكمة.

- نماذج لمؤسّسات وقفيّة معاصرة ورصد آثار تطبيقها للحوكمة على أدائها الإداري وكفاءتها المؤسّسية.

- صياغة عامة لقواعد حوكمة المؤسسة الوقفية.

(وللباحث أن يضيف ما يراه مناسبا من عناصر أخرى مما له علاقة بالموضوع).

الموضوع الثالث

معايير أولويات إنشاء الأوقاف

أولًا: إشكالية البحث:

تظهر الحاجة إلى وضع ضوابط تحدد للقائمين على المؤسسات الوقفية الرسمية أو الأهلية قواعد وضوابط أولويات إنشاء الأوقاف، وتعيين مصارف ريعها تبعا لشروطها [تم في الموضوع الثالث في منتدى قضايا الوقف الفقهية الرابع تناول موضوع: "ضوابط صرف ريع الأوقاف الخيرية وقواعد ترتيب أولويات الصرف"].

ولقد أظهر التطبيق العملي لعمل هذه المؤسسات وجود بعض التزاحم في هذه المصارف، وعدم وجود ضوابط واضحة تحكم تقديم بعضها على بعض، أو اختيار مصارف واستبعاد مصارف أخرى، خاصة مع ضيق الموارد الوقفية أحيانًا، وعدم استيعابها للمصارف الوقفية المشروطة في حجج الوقف. هذا فضلًا عن عدم وضوح هذه الأولويات عند الواقفين أنفسهم، مما يجعل أغلب الواقفين يتوجهون إلى الوقف على المساجد مثلًا، وإهمال الوقف على المشروعات التنموية في المجتمعات الفقيرة، لقناعتهم أن أجر الوقف على المساجد أعظم وأكبر، ويغفل عن عظمة الأجر في تنمية المجتمعات الفقيرة، وأن دفع مفاسد الفقر يفوق في المصلحة بناء المساجد.

والمأمول أن يحظى هذا الموضوع باهتمام السادة العلماء في أبحاثهم ومناقشاتهم. ونشير هنا إلى ثراء الفقه الإسلامي في موضوع ضبط الأولويات في الأحكام، وذلك عند بحث الفقهاء والأصوليون قواعد وضوابط الترجيح بين المصالح وتقديم بعضها على بعض. فنوجه نظر الباحثين في موضوع "معايير أولويات إنشاء الأوقاف" إلى الاستفادة من القواعد والضوابط عند الفقهاء في الترجيح بين المصالح، وأخذها بالاعتبار في تأصيل ضوابط الأولويات.

ثانيًا: العناصر الاسترشادية:

1- مراعاة الشريعة في أحكامها لتحقيق المصالح ودفع المفاسد (توطئة وتمهيد مختصر لبحث معايير ضبط الأولويات، ويضمن تحقيق المصالح الأخروية والدنيوية).

2- اعتبارات ضبط الأولويات:

2-1: الأولوية باعتبار ضوابط الترجيح بين المصالح الضرورية أو الحاجية أو التحسينية.

2-2: الأولوية باعتبار جدوى المصرف وفقًا لكثرة ما يحققه من مصالح وما يدفعه من مفاسد.

2-3: الأولوية باعتبار عموم المصلحة المقصودة في المصرف.

2-4: الأولوية باعتبار شمول المصلحة المقصودة في المصرف.

2-5: الأولوية باعتبار الحاجة العاجلة لدفع مفاسد متحققة حالة.

2-6: الأولوية اعتبار ترجيح حق الله سبحانه على حق الإنسان أو العكس وفقًا لما قررته الأحكام الشرعية.

2-7: الأولوية باعتبار ما يتعلق بفرض الكفاية وما يتعلق بفرض العين.

2-8: الأولوية باعتبار رفع الضرورة.

2-9: الأولوية باعتبار عظم الأجر.

3- شروط تغيير الأولويات.

4- صياغة شروط الوقف في حجته بما يحقق أولويته.

5- صياغة اللوائح الإدارية المنظمة لإنشاء الأوقاف صياغة عملية قابلة للتطبيق وفقًا لأولويات إنشاء الوقف.

(وللباحث أن يضيف ما يراه مناسبا من عناصر أخرى مما له علاقة بالموضوع).